歯がない時の3つの治療法とそのまま放置した時の影響について

現代の歯科治療での欠損歯の補綴治療法の選択肢は、主にブリッジ、入れ歯(有床義歯)、インプラントの3種類です。

それぞれに異なる特徴があり、治療法を選択するにあたっては、それぞれの特徴を理解しておく必要があります。

この記事では、歯がない時の治療法を解説いたします。

この記事を読むことで、歯の欠損に至る原因と欠損状態を放置した場合の為害性、そして各種補綴治療法の特徴などがわかり、次のような疑問や悩みが解決します。

この記事でわかる事

- どうして歯を失うのか

- 欠損状態の長期化はどうしてよくないのか

- 欠損歯の治療法には何があるのか

- 各欠損補綴法の特徴は何か

目次

歯の喪失原因

厚生労働省の調査によると、歯の喪失原因のトップは歯周病で約4割を占めます。ついで、齲蝕症すなわち虫歯(約3割)、破折(約2割)、埋伏歯、矯正治療と続きます。

破折が生じた原因は、外傷による破折より、失活歯の歯根破折が多いです。

喪失原因には年齢差があり、中高年の歯の喪失原因は歯周病と破折が最も多いですが、若年層では埋伏歯と矯正治療が多くなります。

欠損状態を放置した場合の為害性

歯がない状態をそのままに長期にわたって過ごす場合、どのようなことが起こりうるのでしょうか。

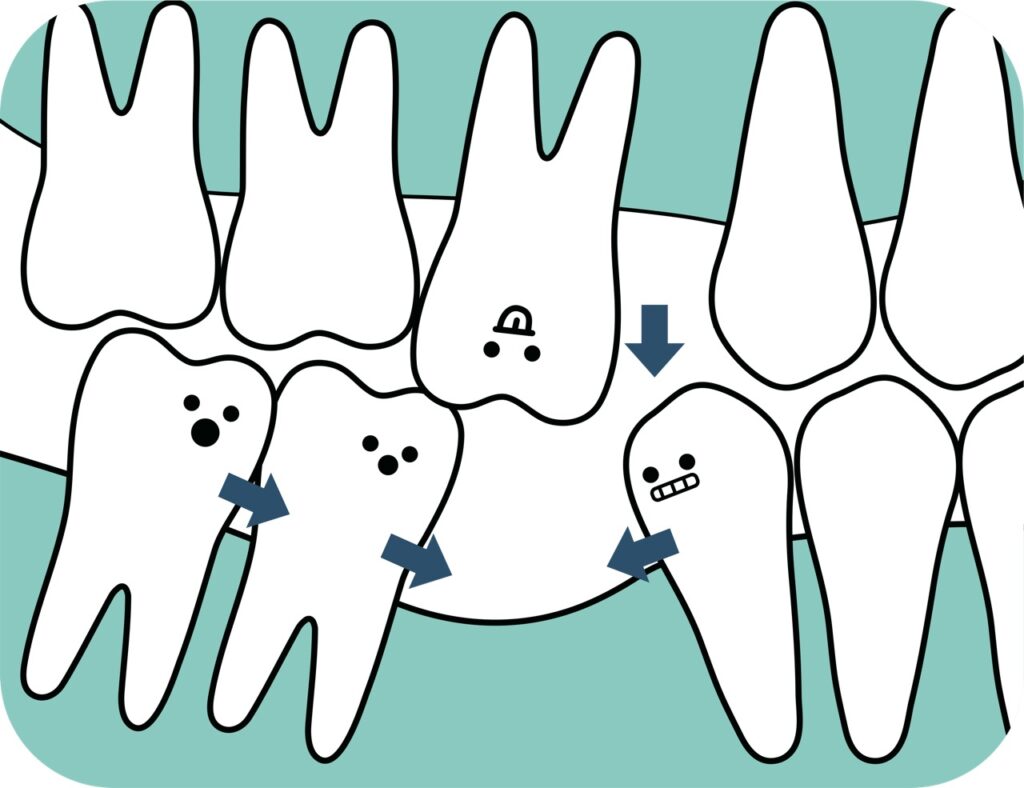

歯の傾斜や挺出

欠損部位に向けた隣接歯の歯軸の傾斜、欠損歯の対合歯の挺出により歯列が乱れます。すると、正常な咬合接触関係が失われるだけでなく、隣接面の接触点も失われます。

早期接触や咬頭干渉の発現による咬合性外傷、食偏圧入による隣接面齲蝕などが起こる可能性が高まります。

残存歯への負担増

欠損が長期化すると、減少した歯で咬合せざるを得なくなるので、残存歯にかかる負担が増します。

残存歯への咬合圧の上昇は咬合性外傷を引き起こし、残存歯の歯周病の進展と歯槽骨の吸収を起こすリスクがあります。

欠損歯の増加

歯の欠損を放置することで生じる咬合性外傷、隣接面齲蝕などは、残存歯の喪失原因となり、欠損範囲の拡大が起こる可能性を招来します。

外観の悪化

口腔内には光源がありません。

欠損部位は必然的に暗くなるので、口元の見た目が悪くなります。また、欠損歯が多くなると唇や頬が落ち込むため、老人性顔貌になります。

咀嚼障害

欠損歯が有していた咬合機能が失われるため咀嚼障害が起こり、咀嚼能率が低下します。

構音障害

欠損部位のところから空気が漏れるため、発音が不明瞭になります。

消化器障害

歯の欠損状態では咀嚼能率が低下するため、食塊を口腔内で適切な形態に形成することができなくなります。また、唾液の分泌量が低下し、唾液に含まれる消化酵素も分泌量が低下します。

咀嚼が不十分なまま嚥下すると消化器の負担が増すため、消化器系疾患を引き起こす可能性が高まります。

欠損歯の治療法1:ブリッジ

ブリッジ治療とは、欠損部位を補うポンティックという人工歯と、欠損部位の隣接歯を支台歯とした全部被覆冠などの支台装置を連結させた補綴治療法です。

日本語では、ブリッジは冠橋義歯とよばれています。

治療期間

ブリッジは形成して印象採得すれば、ほとんどの場合、その次の来院で装着できますから、治療期間は1〜2週間ほどです。

治療費(保険診療)

保険診療のブリッジは、金銀パラジウム合金で作られるタイプが一般的です。

欠損部位、支台歯の数によって差がありますが、窓口での自己負担割合が3割の方で、2万円程度からです。

治療費(自費診療)

自費診療のブリッジは、セラミック材料や金合金を使ったタイプになります。

自費診療のブリッジも欠損歯の数や支台歯の数によって差があり、最もコンパクトな1歯欠損で隣接歯を2本支台歯にしたタイプで1つ30万円程度からが相場です。

メリット

インプラントや入れ歯と比べ、ブリッジには次のようなメリットがあります。

保険適応がある

金銀パラジウム合金で作られたブリッジは保険診療の適用があるので、治療費を低く抑えられます。

違和感が少ない

ブリッジの形態は比較的天然歯に近いので、違和感が少ないです。

咬合力が高い

ブリッジは支台歯を支台装置として利用しています。

ブリッジの咬合力を天然歯と同等とすると、支台歯にかかる負担が大きくなるので、6割程度と若干咬合力が低くなりますが、それでもブリッジの咬合力は高く保たれています。

デメリット

インプラントや入れ歯と比べ、ブリッジには次のようなデメリットがあります。

清掃性が低い

ブリッジのポンティック部分の清掃は困難で、プラークが残りやすい傾向があり、隣接歯が齲蝕症や歯周病になるリスクが高いです。

支台歯に負担がかかる

ブリッジは、支台歯が咬合力を支える歯根膜負担形式の義歯なので、支台歯に負担がかかります。

隣接歯の切削が必要

ブリッジには構造上、支台装置を装着するために支台歯の切削が不可欠です。

大きさに制限がある

ブリッジは、欠損歯が連続して2本までなど、大きさに制限があります。

欠損歯の治療法2:入れ歯(有床義歯)

入れ歯(有床義歯)とは、欠損部位に対する人工歯と義歯床を組み合わせた補綴治療法で、一般的には単に義歯、もしくは入れ歯とよばれています。

入れ歯の種類

入れ歯は、歯が全て欠損した全部床(総)義歯と、残存歯が1本以上存在している部分床(局部床)義歯に大別されます。両者では、咬合力の負担様式に違いがあります。

全部床義歯は完全に粘膜だけで支える粘膜負担義歯ですが、部分床義歯にはクラスプとよばれる維持装置があるので、粘膜と支台歯の歯根膜が咬合力を支える歯根膜・粘膜負担義歯です。

治療期間

入れ歯の治療は、印象採得→(個人トレーを使った印象採得)→咬合採得→試適→装着と進みます。

小さな有床義歯の中には、試適を行わずに装着に進むこともありますが、一般的には1か月半弱かかることが多いです。

治療費(保険診療)

全部床義歯、部分床義歯共に義歯床がレジン床、もしくは熱可塑性樹脂であれば保険診療の適用を受けます。

欠損歯の数や構造にもよりますが、窓口での負担割合が3割の方の場合、安いものなら5,000円以下で作れます。

治療費(自費診療)

義歯床が金属製の有床義歯、クラスプを金属製から樹脂製とした有床義歯は保険診療の適用を受けていません。

自費診療の有床義歯は、10万円を超えるものがほとんどです。

メリット

インプラントやブリッジと比べ、入れ歯には次のようなメリットがあります。

保険診療の対象

レジン床義歯や熱可塑性樹脂床義歯は保険診療の適用を受けていますので、比較的安価に治療を受けられます。

残存歯の切削量がほとんどない

部分床義歯の場合、クラスプをかける支台歯の一部を切削してレストを形成することがあります。レストを形成するために切削する量は2㎜四方と、ごくわずかです。

残存歯をブリッジのように大きく切削しないのは、有床義歯のメリットの一つです。

易清掃性

有床義歯は可撤式、すなわち取り外し可能です。取り外せるので、食後および寝る前のケアがとても簡単です。

デメリット

インプラントやブリッジと比べ、入れ歯には次のようなデメリットがあります。

違和感の大きさ

有床義歯は構造上、義歯床が不可欠なのでサイズが大きいです。そのうえ、義歯床があるため、食べ物や飲み物の感触を粘膜が感じにくいこともあり、使用時の違和感がたいへん大きいです。

咬合機能の低さ

有床義歯は、柔軟な粘膜が咬合力を受け止めます。咬合時に粘膜の厚み分、沈み込みが発生するので咬合力が低下します。

天然歯と比べると、有床義歯の咬合力は10〜20%程度と言われています。

食渣の侵入

義歯床と床下粘膜の間に食渣が入り込むことは避けられません。

審美性の低さ

部分床義歯の鉤歯が前歯部、もしくはその後ろの小臼歯部となった場合、クラスプが見えるので審美性が低下します。

心理的抵抗感の大きさ

有床義歯は入れ歯です。特に若年層の方にとっては、有床義歯を入れるという選択肢は、心理的な抵抗感が大きい場合が多いです。

欠損歯の治療法3:インプラント

インプラントとは、顎骨に埋入した人工歯根(フィクスチャー)を支台とし、これに人工歯(上部構造)を固定し、欠損歯の機能的並びに審美的回復を図る補綴治療法です。

治療期間

インプラントは、チタンで作られたフィクスチャーと骨がオッセオインテグレーションを起こして結合する期間が必要なので、早くても3か月かかります。

治療費(保険診療)

インプラントは、腫瘍や外傷などにより4歯以上の広範囲の骨欠損症例などで、施設基準に合った医療機関で受ける場合のみと、ごく一部の限られた症例だけ保険診療の適用を受けています。

したがって、一般的にはインプラントは保険診療対象外です。

治療費(自費診療)

インプラントの治療費は、1本あたり30万円からです。

埋入予定部位の骨量が不足している場合は骨造成術が必要になり、治療費に骨造成術の費用が加算されます。

メリット

入れ歯やブリッジと比べ、インプラントには次のようなメリットがあります。

審美性の回復

インプラントの形態は、天然歯と近似しています。

上部構造をセラミック材料で製作すれば、天然歯と変わらない仕上がりが得られます。

歯の機能回復

インプラントは骨と結合するので、ブリッジや入れ歯と比べて咬合力がたいへん高いです。

咬合機能、咀嚼機能を天然歯に匹敵する高いレベルで回復できます。

隣接歯の切削が不要

ブリッジでは、支台装置を取り付けるために隣接歯の削合が不可欠ですし、部分床義歯もクラスプの支持力を高めるために支台歯を削合してレストを形成します。

インプラントは、フィクスチャーがインプラントを支える構造なので、インプラントの隣接歯を切削する必要がありません。

良好な長期的な予後

厚生労働省の歯科保健医療情報集等事業によりますと、インプラントの10〜15年後の残存率は、上顎で90%、下顎で94%です。抜歯と同時に埋入した症例や骨移植を行なった症例でも90%前後を保っています。20年で80%以上というデータもあります。

このことから、インプラントの予後は長期にわたって良好に保てることがわかります。

「歯科インプラントの問題点と課題等」担当班(インプラント班). 歯科インプラント治療指針 日本歯科医学会編. 平成24年度 厚生労働省歯科保健医療情報集等事業. 2013年3月. https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shika_hoken_jouhou/dl/01-02.pdf, (参照 2024-11-12)

歯科インプラント治療の問題点と課題等 作業班. 歯科インプラント治療のための Q&A. 厚生労働省委託事業「歯科保健医療情報収集等事業」. 2014年3月31日. https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shika_hoken_jouhou/dl/01-01.pdf, (参照 2024-11-12)

歯槽骨の吸収抑止

欠損した状態が続くと、歯槽骨が吸収されて次第に減少します。

欠損部位にインプラントを入れると歯槽骨の吸収が抑制されますので、インプラントには歯槽骨を保つというメリットもあります。

プラークコントロールが容易

インプラントの形状は天然歯に似ているので、ブラッシングはほぼ天然歯と同様です。

しかも、上部構造にセラミックもしくは金合金を使えば、それらにはプラークがつきにくく、ブラッシングのしやすさと合わせて、残存歯の健康維持にもメリットがあります。

デメリット

入れ歯やブリッジと比べ、インプラントには次のようなデメリットがあります。

外科的侵襲

インプラントは、フィクスチャーを顎骨に埋入する外科処置が避けられません。骨造成術を行えば、外科的侵襲はさらに拡大します。

ブリッジや入れ歯には外科処置がほぼないので、外科的侵襲が避けられないことはインプラントのデメリットのひとつです。

保険診療の対象外

前述した通り、インプラントは原則的に保険診療の対象外です。

このため、1本あたり30万円以上と高価です。

全身状態の影響を受ける

ブリッジや入れ歯は外科処置がほぼ必要ないので、基礎疾患のある方も問題なく受けられます。

インプラントは外科処置が不可欠ですから、高血圧症や心疾患などの循環器疾患、糖尿病などの代謝系疾患、血液疾患などの影響を受けます。基礎疾患のコントロール状況によっては、インプラント治療を受けられないこともあります。

【まとめ】歯がない時の3つの治療法とそのまま放置した時の影響について

現在行われてい主な欠損歯治療法であるブリッジ、入れ歯(有床義歯:全部床義歯・部分床義歯)、そしてインプラントについて解説しました。

この記事では、下記のようなことがご理解いただけたのではないでしょうか。

この記事の要約

- 歯の喪失原因は、歯周病と齲蝕症で大半を占め、破折などが続く

- 欠損歯を放置していると、歯列不正や咀嚼障害、構音障害、残存歯への負荷の増大、欠損歯の将来的な増加のリスクがある

- ブリッジは、支台歯に接着した支台装置とポンティックを結合させた補綴治療法である

- 入れ歯(有床義歯)は、義歯床を粘膜で支えるもしくは支台歯に装着したクラスプで維持する補綴治療法である

- インプラントは、フィクスチャーと骨の結合現象を利用した補綴治療法である

- 総合的に咬合力、審美性、衛生面で最も優れているのはインプラント

- 治療費で最も安価なのは保険診療の入れ歯(有床義歯)

欠損状態の長期化は歯や口腔の健康を損なうため、いずれかの方法で治療することが求められます。また、現代の主な補綴治療法の中で、最も優れているのはインプラントといえます。

欠損補綴の方法で迷っている方、それぞれの特徴でわからないことがある方は、南青山パーソン歯科にぜひご相談ください。